用 Wayback Machine 翻了翻博客的“黑历史”

最近心血来潮,上

Wayback Machine

搜了一下自己的域名 xiaoten.com。

距离2011年2月2日,已经14.8个年头,虽然手里存着一些备份数据,但大多是后面几年的存档,前几年的存档因种种原因,没有留存下来。

Wayback Machine 存下来的这些快照,就像是给网站打的 git commit 记录,展示了这个站点的演变路径。

1. 追求“形式感”的折腾期

一开始,我似乎对“网站入口”这种东西非常着迷。

快照里留存了好几个版本的“首页引导页”。比如蓝底白字的 “PLAIN FOAM” 页面,还有写着“十分之十的小十”的蓝色大屏入口。那时候觉得,在进入博客文章列表前,先来个极简的引导页显得很“酷”,很有设计感。

2. 纯粹的“技术笔记”时期

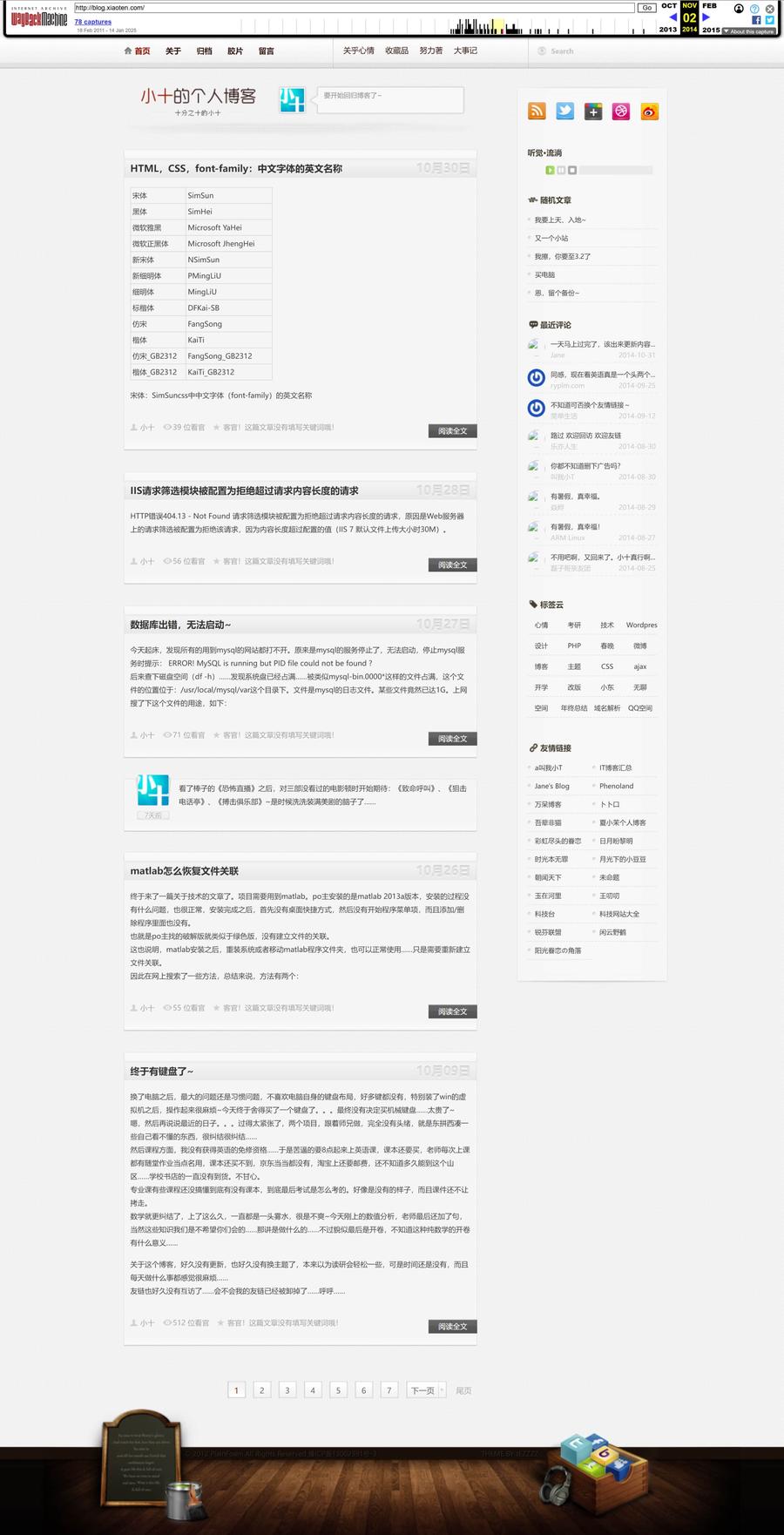

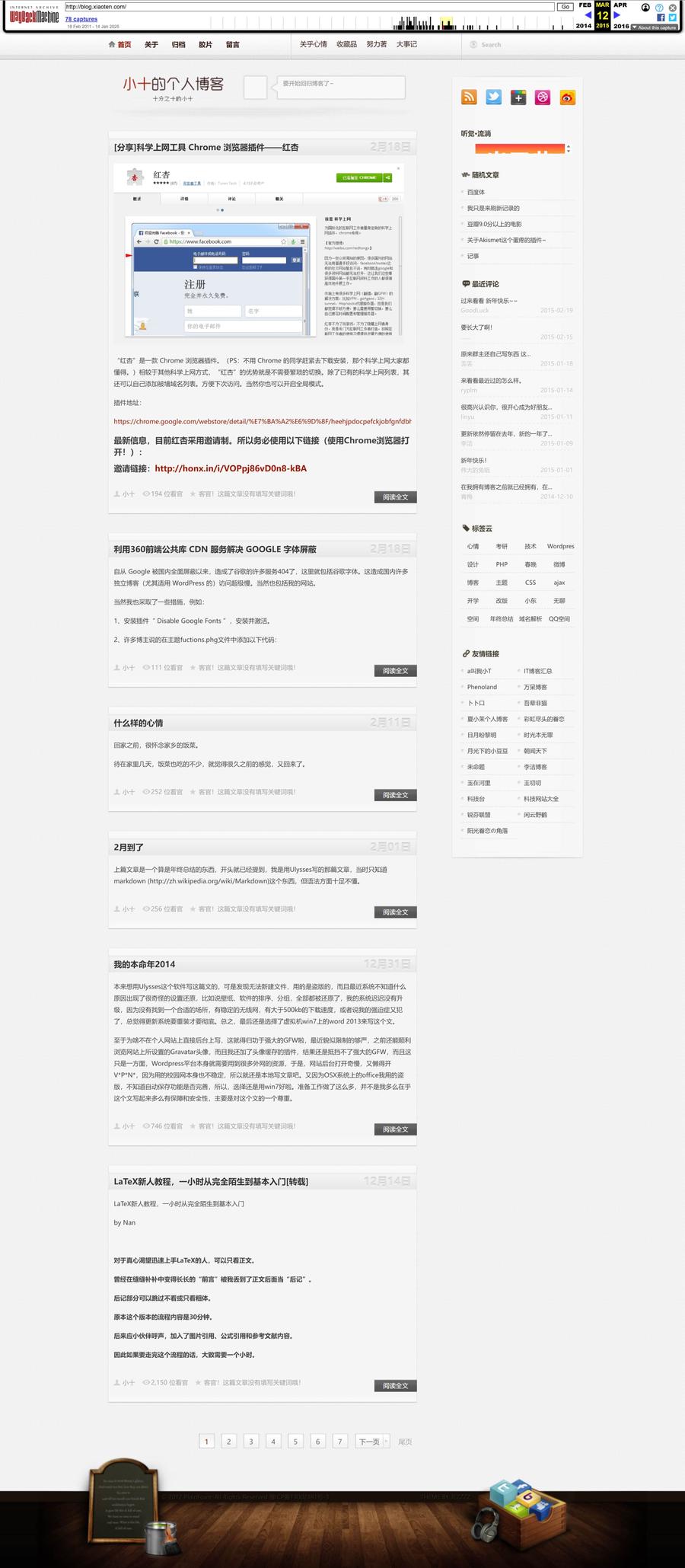

翻看最早几年的快照,那时候博客的主要功能就是充当“云端笔记本”。

看看那时候的文章标题:《SVN服务器的配置》、《IE版本注释用法》、《百度地图API》。那时候互联网开发环境还比较粗糙,我们要花大量时间去解决 IE 浏览器的兼容性问题,SVN 还是主流的版本控制工具,Git 还没像今天这样一统天下。

那时候的排版非常密集,侧边栏塞满了各种功能:日历、访问统计、友情链接、甚至还有当时的“微博秀”。现在看来,那时候的页面恨不得把所有信息都塞进首屏,典型的 Web 1.0 向 Web 2.0 过渡时期的审美。

3. 从虚拟主机到 VPS 的迁移

2016 年前后的快照记录了一次重要的迁移。

有一篇文章专门写了《移站备忘录》。那时候我从二级域名迁移到了顶级域名,服务器环境从简单的虚拟主机换成了阿里云的 ECS。内容里详细记录了编译 CentOS、配置 LNMP(Linux, Nginx, MySQL, PHP)、安装 eAccelerator 和 Memcached 的过程。

那时候搭建一个网站,需要自己手动处理很多底层的环境依赖。不像现在,Docker 一个命令,或者宝塔面板点几下就全搞定了。那篇文章里提到的很多技术,比如 eAccelerator,现在可能已经很少有人用了。

那几年的内容也开始从纯粹的代码片段,转向了更复杂的工具使用记录和生活杂谈。比如《AutoCAD 安装问题》、《Chrome 插件推荐》,以及关于毕业、工作的《工作狂魔》等记录。

4. 回归内容的成熟期

看最近几年的快照,博客终于稳定下来了。

主题换成了现在这个更简洁、更注重阅读体验的样式。

总结

看着 xiaoten.com 在 Wayback Machine 里的这十几年变迁,最大的感触是互联网技术的快速淘汰与迭代。

当年的“高新技术”(如针对 IE 的 Hack 写法、Flash 插件的更名、手动的 LNMP 编译)如今已成时代的眼泪。我们现在觉得习以为常的云服务、容器化技术,在当年可能只是极客圈子的尝鲜品。

博客的存在,最初是为了记录代码以免忘记;后来是为了表达个性;现在,它更像是一个在快速流动的互联网洪流中,在这个“云文档”说删就删的时代里,自己掌握的一块稳定的自留地。

存档只是快照,生活还得继续。保持折腾,保持记录。

© 转载需附带本文链接,依据 CC BY-NC-SA 4.0 发布。